7月13日,在美術系黨支部書記梅玉潔��、淄博窯古陶瓷研究院院長張光明帶領下��,美術系14名教師赴齊國故都臨淄進行了實地考察����。

考察團隊首先來到稷下學宮遺址發掘現場��,近距離感受了這座歷史上鼎鼎有名的文化圣殿具有的學術氣息��。該遺址位于臨淄區齊都鎮小徐村西��,齊國故城小城西門外南側約150米處��,由山東省文物考古研究院經過五年的艱苦勘探和發掘最終確證��,為我們進一步認識這座開創中國乃至世界古代高等學府教育先河的官辦機構�,深度還原東周時期“百花齊放��,百家爭鳴”的學術盛況及“開放包容”的齊文化提供了考古研究的歷史實證����?�?脊虐l掘項目負責人�、山東省文物考古研究院副研究館員董文斌為考察人員介紹了稷下學宮興起的歷史背景�、學術交流及其社會職能��,詳細講述了遺址探尋的曲折歷程����、考古發掘現狀及未來規劃等����,并對考察人員的各種問題進行了耐心細致的解答����。

(圖為:張光明在出土陶片前進行現場教學)

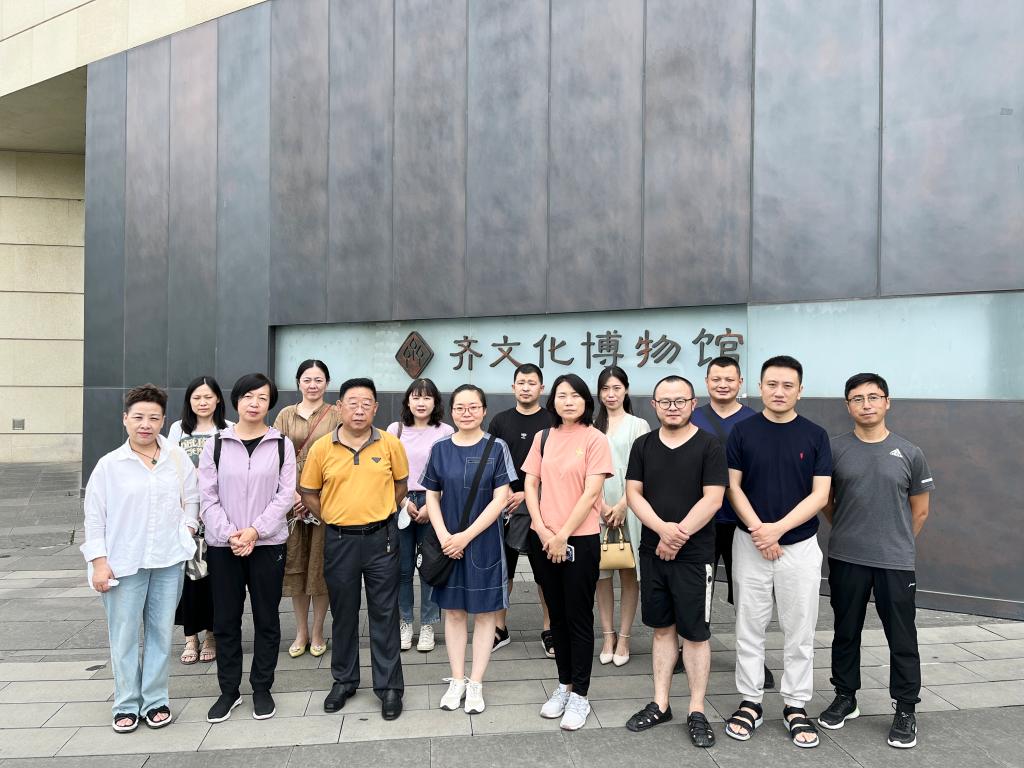

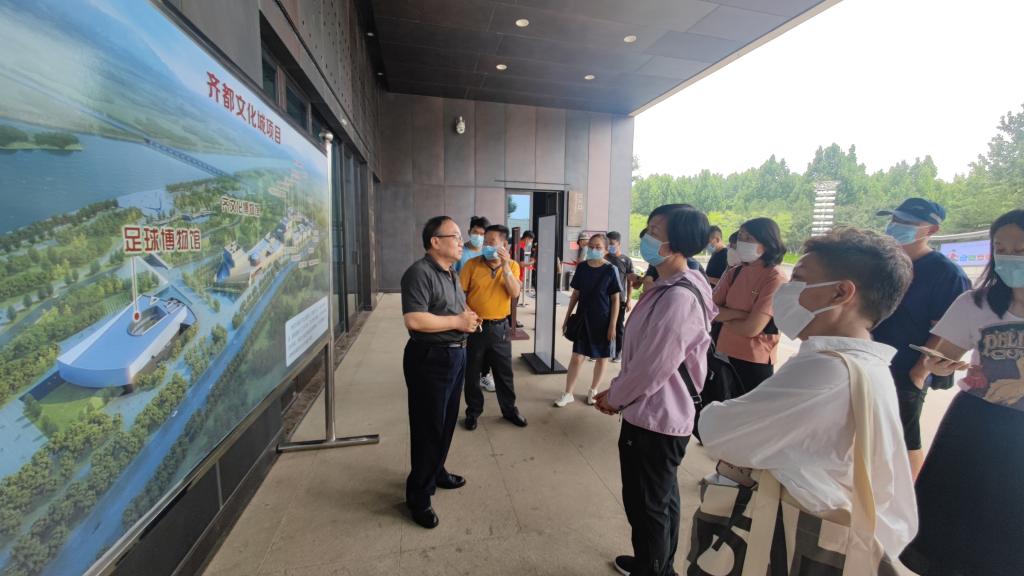

考察團隊第二站來到了位于臨淄東部的齊文化博物館,該館是齊文化博物院的四個主體場館之一����,是一座集文物收藏�、展陳����、保護����、研究、教育功能于一體的綜合性博物館,依托原齊國故城遺址博物館(齊國歷史博物館)建設����,建筑面積3.5萬平方米��,擁有文物3萬余件,上展文物4100余件(套)。齊文化博物院院長馬國慶為考察團隊詳細介紹了館藏文物基本情況,并帶領大家重點參觀了青銅器����、陶瓷器文物展區��,一件件珍貴的歷史文物,向我們悄無聲息地講述了兩千多年前波瀾壯闊的歷史場景,展示了齊文化的獨特魅力及精湛的工藝技術。

考察結束后��,張光明對一天的考察活動進行了總結�,號召大家在欣賞文物����、考察文化遺存的過程中要樹立問題意識,不斷加強考古學的研究思維��,不僅要看到器物工藝����、技術、材料等外部表征����,更要透物見人��,探尋隱藏在器物形制、紋飾背后的隱性信息�,研究與之相關聯的一系列社會結構��、生產關系、民俗文化等復雜景觀��,并鼓勵大家深入理解中國傳統器物的藝術精神��,將內在精髓吸收借鑒�,融于陶藝創作與日常教學實踐中����。